La photosynthèse, le mécanisme de « respiration » des plantes, capte le CO2 de l’atmosphère pour les besoins de croissance des végétaux. A l’inverse des activités industrielles et du secteur des transports, qui sont émetteurs nets, les Grandes Cultures captent du CO2, et plus leur rendement augmente, plus le phénomène est important. De plus, pour les Grandes Cultures, il y a 7 fois plus de CO2 capté que de CO2 émis. En effet, si elles sont bien émettrices de gaz à effet de serre, elles sont, avec la forêt, une véritable « pompe à CO2 », sobre en énergie, source de valeur ajoutée, et créatrice d’emplois.

Contexte et rappels

Les Gaz à Effet de Serre (GES) jouent un rôle majeur dans la régulation du climat, permettant de maintenir des températures moyennes sur terre à environ 15°C au lieu de – 18°C. Parmi ces GES, on retrouve principalement le méthane (CH4), le protoxyde d’azote (N2O), le dioxyde de carbone (CO2) ou la vapeur d’eau. Chaque GES a un effet différent sur le réchauffement. L’effet de serre étant principalement dû à la vapeur d’eau et aux nuages (72%), le reste au CO2 (28%).

Depuis le début du 19ème siècle, les quantités de CO2 et de N2O présents dans l’atmosphère se sont accrues de plus de 100 %, celle de CH4 de plus de 200 % (Organisation Météorologique Mondiale, 2013). En conséquence, on assiste à un réchauffement climatique qui est déjà perceptible par les agriculteurs : avancement des dates de semis, modification des dates des moissons… Si le rythme d’émission actuel de GES est maintenu, la température moyenne de la planète pourrait s’élever de 4°C entre le début et la fin du siècle, selon le scénario central du Groupe d’Experts Intergouvernemental sur l’Evolution du Climat (GIEC).

En 2012, sur les 49 milliards de tonnes équivalent CO2 émises à l’échelle mondiale, la France a contribué à hauteur de 1,2%. La contribution française à l’émission des GES doit donc être relativisée. Par habitant, elle se situe dans la moyenne mondiale par habitant, et en-dessous de la moyenne européenne avec 6 tonnes équivalent CO2 émises par an. L’agriculture française représente quant à elle 20% des émissions nationales après les transports, le logement et l’industrie. Ces dernières résultent principalement de l’émission de N20 provenant de la fertilisation azotée (45%), de CH4 de l’élevage (environ 45%) et de CO2 (environ 10%).

Enjeux de la COP 21

Des enjeux climatiques…

Du 30 novembre au 11 décembre 2015, la France accueillera et présidera la 21ème conférence des parties sur les changements climatiques (COP21). Cette dernière s’inscrit dans la continuité des accords du protocole de Kyoto de 1997 qui avait permis à 37 pays développés ou en développement de s’engager sur des objectifs en matière de réduction de GES pour la période 2008-2012. L’enjeu de cette conférence est d’aboutir à un nouvel accord international sur le climat, applicable à tous les pays, dans l’optique de maintenir un réchauffement mondial en deçà de 2°C. Pour atteindre un tel objectif, il faudrait diviser par 2 les émissions mondiales de GES, et par 4 celles des pays développés : c’est ce qu’on appelle le « facteur 4 ».

Un double enjeu pour le secteur agricole

Afin de concourir à la réduction des émissions de GES, le secteur agricole, souvent mis en exergue par son côté émetteur, apparaît aussi pour la première fois dans le dernier rapport du GIEC comme un outil de captation des GES et de réduction des émissions de GES des autres secteurs. Avec l’apport des filières aval, le secteur dit « AFOLU » (Agriculture, Forêt et Usages des sols) pourrait contribuer à hauteur de 20 à 60 % au potentiel d’atténuation planétaire de toutes les émissions de GES d’ici 2030 en combinant les réductions possibles d’émissions agricoles et forestières, la séquestration et le stockage de carbone dans les sols et la biomasse, la substitution des émissions des autres secteurs, et la diminution des pertes par gaspillage.

Mais au-delà du défi climatique, le secteur AFOLU devra aussi relever celui de la sécurité alimentaire face aux évolutions de la population mondiale en augmentant sa production de l’ordre de 60 % d’ici 2050. Il devra le faire alors même que :

● Le changement climatique, par son impact sur la disponibilité de la ressource en eau et la généralisation d’évènements climatiques extrêmes, pourra entamer le potentiel de production et les rendements, faisant de l’agriculture une victime de ces évolutions ;

● Les terres arables disponibles par habitant diminuent ;

● Les enjeux environnementaux et de santé s’amplifient ;

● Les besoins en énergie et matériaux augmentent.

L’agriculture doit et a les moyens de contribuer à répondre aux défis climatiques et alimentaires (voir annexes). Elle doit le faire sans mettre en péril son potentiel de production mais également en intégrant de façon large les enjeux environnementaux. Cela nécessitera de mettre en œuvre à la fois des stratégies d’atténuation mais aussi d’adaptation[1], en utilisant tous les moyens et leviers techniques, scientifiques et agronomiques disponibles.

« Une agriculture et une sylviculture productives, sobres et diversifiées, avec leurs filières aval efficaces, et leurs produits, sont les remparts les plus efficients contre le changement climatique aux côtés des économies d’énergie et des innovations technologiques et organisationnelles » (Claude Roy).

Les grandes cultures, un enjeu d’adaptation

Les diverses projections réalisées montrent que les évolutions climatiques sont attendues dans les années à venir : hivers plus doux, été plus chauds et secs, répartition inégale des précipitations… Aussi, le secteur des Grandes Cultures devra s’adapter afin de pouvoir maintenir une production permettant de répondre aux défis alimentaires et climatiques. Cette problématique est actuellement prise en compte dans les programmes de recherche et de développement. Que ce soit sur le plan de la génétique, par la sélection de variétés plus tolérantes à la sécheresse (permise par exemple par le dispositif PHENOFIELD d’ARVALIS ou les projets SUNRISE et PEAMUST auxquels participe Terres Inovia), l’amélioration du pilotage de l’irrigation, le stockage de l’eau, l’adaptation des itinéraires techniques, le suivi des bio-agresseurs, bons nombres de pistes sont actuellement travaillées afin de pouvoir anticiper ces évolutions et s’adapter au contexte climatique de demain.

Pour mieux appréhender l’impact de l’alimentation sur les changements climatiques, une étude réalisée par le BIPE pour le compte de la filière française des huiles et protéines et du groupe Avril, s’est penchée sur l’évolution de l’alimentation et ses impacts dans les différentes régions du monde à horizon 2030. Cette étude met en lumière l’importance grandissante du lien entre alimentation et climat dans les quinze prochaines années, alors que les émissions liées à l’alimentation (production et transformation), devraient croître de 7 % entre 2014 et 2030.

Les Grandes Cultures, contributrices à la diminution des GES

Le secteur des grandes cultures françaises, avec 14 Mha cultivés, est au premier rang des acteurs agricoles pouvant contribuer positivement à l’atténuation des effets du changement climatique par :

· La pompe à CO2 : les grandes cultures captent le CO2 de l’atmosphère pendant leur croissance. Grâce à la photosynthèse, les grandes cultures (14 millions d’ha – source SSP) sont avec la forêt (16,5 millions d’ha – source IGN) les seuls secteurs d’activité humaine qui participent à grande échelle à la capture du CO2. En retirant du bilan les émissions induites par leur production, les Grandes Cultures captent près de 250 millions de tonnes équivalent CO2 par an, soit plus du double de la forêt (134 millions de tonnes équivalent CO2 par an).

· La contribution au stock de carbone des sols (annexe 1) : on estime que les grandes cultures permettent, grâce au retour des résidus de culture et à leur biomasse racinaire, une contribution au stock de carbone dans le sol de 2,2 tonnes équivalent CO2 par hectare et par an, venant ainsi contribuer aux stocks de carbone déjà présents dans les sols.

· Une plus grande efficience de la gestion de l’azote (annexe 1) : amélioration de la gestion des sols et de la fertilisation azotée, captation de l’azote atmosphérique par introduction de légumineuses au sein d’une rotation, substitution de l’azote minéral par l’azote organique.

Introduire une légumineuse au sein de la rotation permet d’atténuer les émissions de gaz à effet de serre car elle diminue les apports de fertilisants sur la succession. Ramenée à l’hectare de légumineuse introduite, l’atténuation est de l’ordre de 2 tonnes équivalent CO2 par ha et par an en grandes cultures (INRA).

· La valorisation de la biomasse (annexe 2) : production de biocarburants, bioénergie, méthanisation, chimie du végétal, alimentation animale.

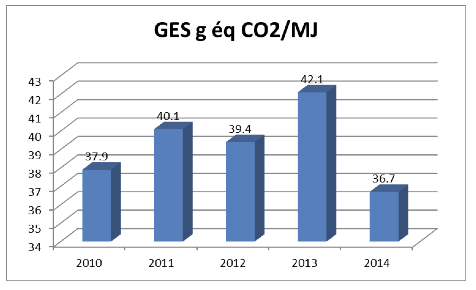

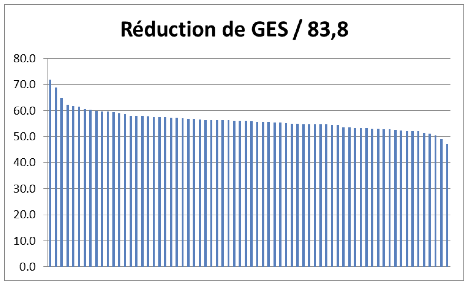

Une étude publiée par l’ADEME en 2010 sur l’analyse de cycle de vie a confirmé la bonne performance des biocarburants français : de 50 % à 73 % de réduction des gaz à effet de serre en fonction des matières premières. Les biocarburants français permettent également d’éviter l’émission d’environ 5 millions de tonnes d’équivalent CO2 par le secteur des transports.

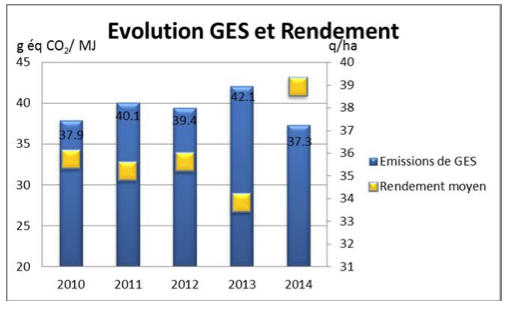

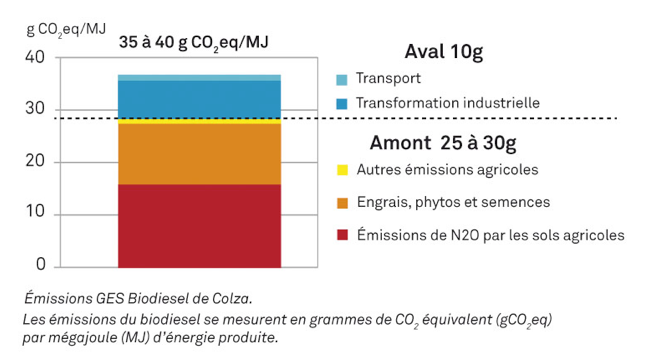

Les cultures de plantes oléagineuses, via la fabrication de biodiesel (Diester®), réduisent les émissions de gaz à effet de serre de 40 % à 60 % par rapport à la production de diesel d’origine fossile. Les bilans énergétiques et gaz à effet de serre à la parcelle sont toujours largement positifs, de 1 à 10 (voire 15) du point de vue de l’énergie, et de 1 à 4 (voire 6) du point de vue du CO2.

Une étude de l’ONIDOL complétée par des estimations FOP, a mis en évidence que l’incorporation de 12 % de protéagineux dans les rations animales et l’ajustement en conséquence des utilisations des autres matières premières, permettrait une réduction de 10 % des émissions de gaz à effet de serre de ce secteur.

Conclusion

De par ses multiples atouts (stockage de carbone dans les sols et dans les plantes, valorisation de l’azote, production de bio-énergies et de bio-matériaux), le secteur des grandes cultures françaises est donc en mesure de répondre aux deux enjeux qui se présentent devant lui : contribuer à l’objectif de diminution des émissions de gaz à effet de serre de l’ensemble des secteurs pour limiter l’impact sur l’élévation des températures, et assurer la sécurité alimentaire de la population en adaptant ses modes de productions aux évolutions climatiques à venir. Dans ce but, des travaux de recherche et d’expérimentation devront être poursuivis notamment par les instituts pour proposer des solutions utilisables par les producteurs.

Le double défi climatique et alimentaire impose une augmentation de production, et il sera nécessaire que les producteurs de grandes cultures puissent avoir accès et rendre utilisable l’ensemble des facteurs de production : stockage de l’eau, accès aux biotechnologies, protection des plantes, allègement de contraintes sur la fertilisation, et

¹ L’atténuation et l’adaptation sont, en effet, deux approches complémentaires pour faire face au problème du changement climatique. L’atténuation se positionne sur les actions visant à limiter les émissions de GES alors que l’adaptation consiste plutôt à un ajustement des systèmes naturels ou humains visant à réduire leur vulnérabilité face aux effets du changement climatique.